コラム歴史探訪 第2回 松島地区のお地蔵さんとお不動さん

松島地区歴史探訪同好会 会長 万野年紀(文・写真)

お不動さんとお地蔵さんについて

私達の身近な信仰の対象に、お地蔵さんがある。

赤いよだれかけを首からかけたお地蔵さんに、山道や田舎のみならず、都会の真ん中でも出会うことがある。お不動さんもそれに近い存在である。

そこで、この松島地区で地域を守ってくださるお地蔵さん(地蔵菩薩)と、お不動さん(不動明王)を紹介したいと思う(墓地の六地蔵は除く)。

お地蔵さんについて

まず、お地蔵さんの概要について説明する。

お地蔵さんは、路傍や峠・村の境界に多く立っているが、それは、お地蔵さんが道祖神として信仰されてきたからである。

道祖神は「岐の神(くなどのかみ)」ともいい、道の分岐点や境界で旅人や村人を守り、悪い霊の侵入を防ぐ神である。

仏教と神道との混同や、地域の独自の民間信仰の意味合いが濃い。

その他、さまざまな祈念の対象となり、傷病の治癒を祈念すれば成就すると伝えられ、著名なお地蔵さんとなったり(とげぬき、いぼとり、眼病、子供の夜泣きなど)、童話の中で知られるようになったりしたお地蔵さんもある。(「六地蔵」「言うな地蔵」「しばられ地蔵」「笠地蔵」「田植え地蔵」など)

一般には、お地蔵さんは「子どもの守り神」として信じられ、子どもを抱く「子安地蔵」や、小僧姿のお地蔵さんもある。

その他、地獄における責め苦からの救済を求める対象ともなった。

出家僧の姿で地獄・餓鬼・修羅など六道を巡りながら、人々の苦難を身代わりとなって受ける菩薩と信じられた。

このように、お地蔵さんは、最も弱い立場の人々を最優先で救済する菩薩であることから、古来より絶大な信仰の対象となっている。

お地蔵さんの縁日は毎月24日で、毎年お盆後の24日の縁日を「地蔵盆」という。

「地蔵会(じぞうえ)」「地蔵まつり」ともいい、集まった子どもにお菓子を振舞う。

お不動さんについて

次に、お不動さんの概要について説明する。

お不動さんとは、密教において、悪を打ち砕き仏法を守る役割を持つ明王のひとつで、不動明王のこと。

大日如来の化身とも言われ、五大明王の中心となる明王でもある。

五大明王とは、不動明王・降三世明王(ごうざんぜみょうおう)・軍荼利明王(ぐんだりみょうおう)・大威徳明王(だいいとくみょうおう)・金剛夜叉明王(こんごうやしゃみょうおう)であり、他にも金剛愛染明王(こんごうあいぜんみょうおう)などがある。

お不動さんは、真言宗をはじめ、天台宗・禅宗・日蓮宗等の日本仏教の諸派および修験道で幅広く信仰され、大日大聖不動明王(だいにちだいしょうふどうみょうおう)、無動明王、無動尊、不動尊などとも呼ばれる。

お不動さんの縁日は、毎月28日で、特に12月28日(納めの不動)は、お札やお守りを炎の中へお返しする「焚き上げ法要」が行われる。

松島地区のお地蔵さんとお不動さん

寺院や神社に鎮座する威厳ある神仏とは違い、お地蔵さんやお不動さんは民衆の身近な存在である。

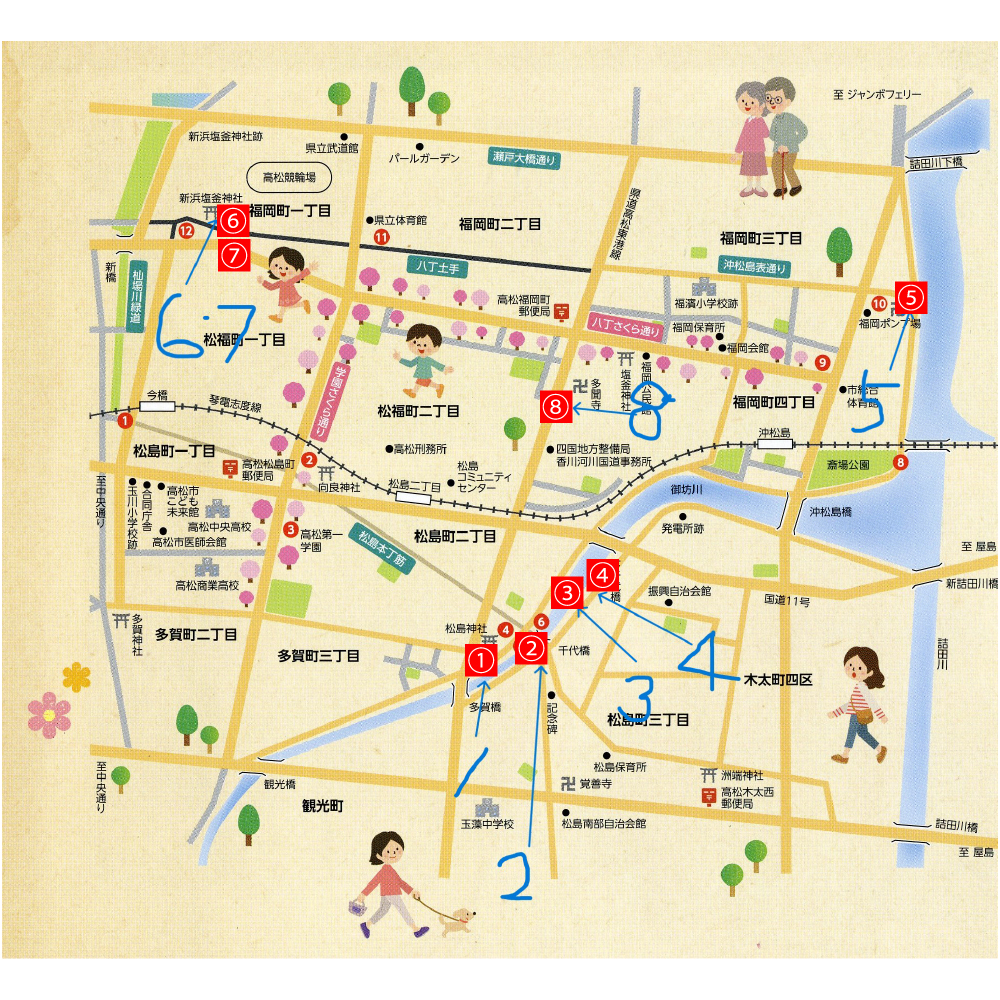

松島地区で現在確認できるお地蔵さんとお不動さんは8カ所ある。

次の松島地区の地図上に赤い四角で囲った①から⑧の数字を付して、その場所を示している。

なお、かつて存在したが消えてしまったものもある。

例えば、観光町に千代橋不動院があった。

また、福岡町1丁目10の八丁土手道西端には、2013年時点で祠が存在したが、現在はなくなり駐車場の一部となっている。

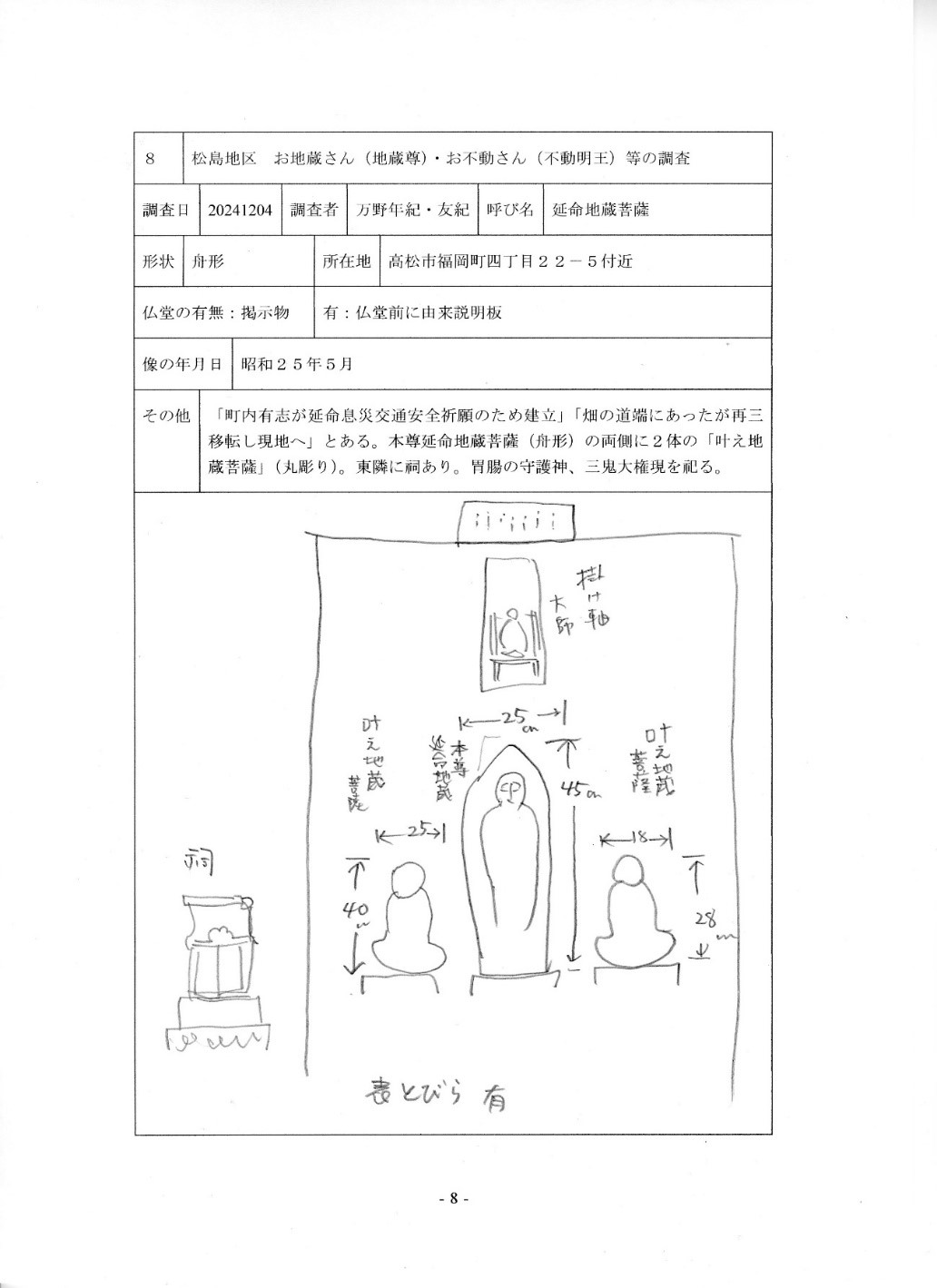

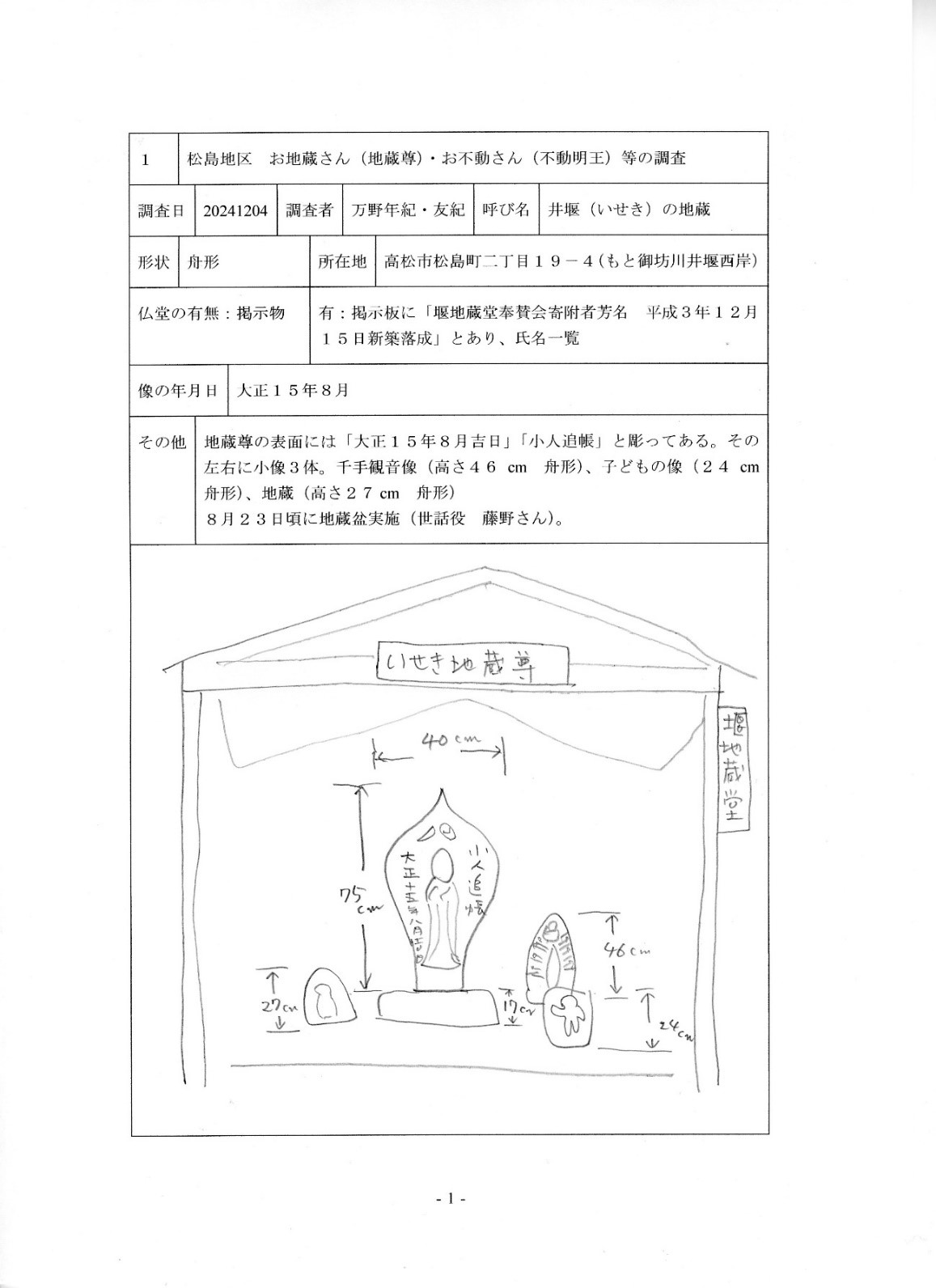

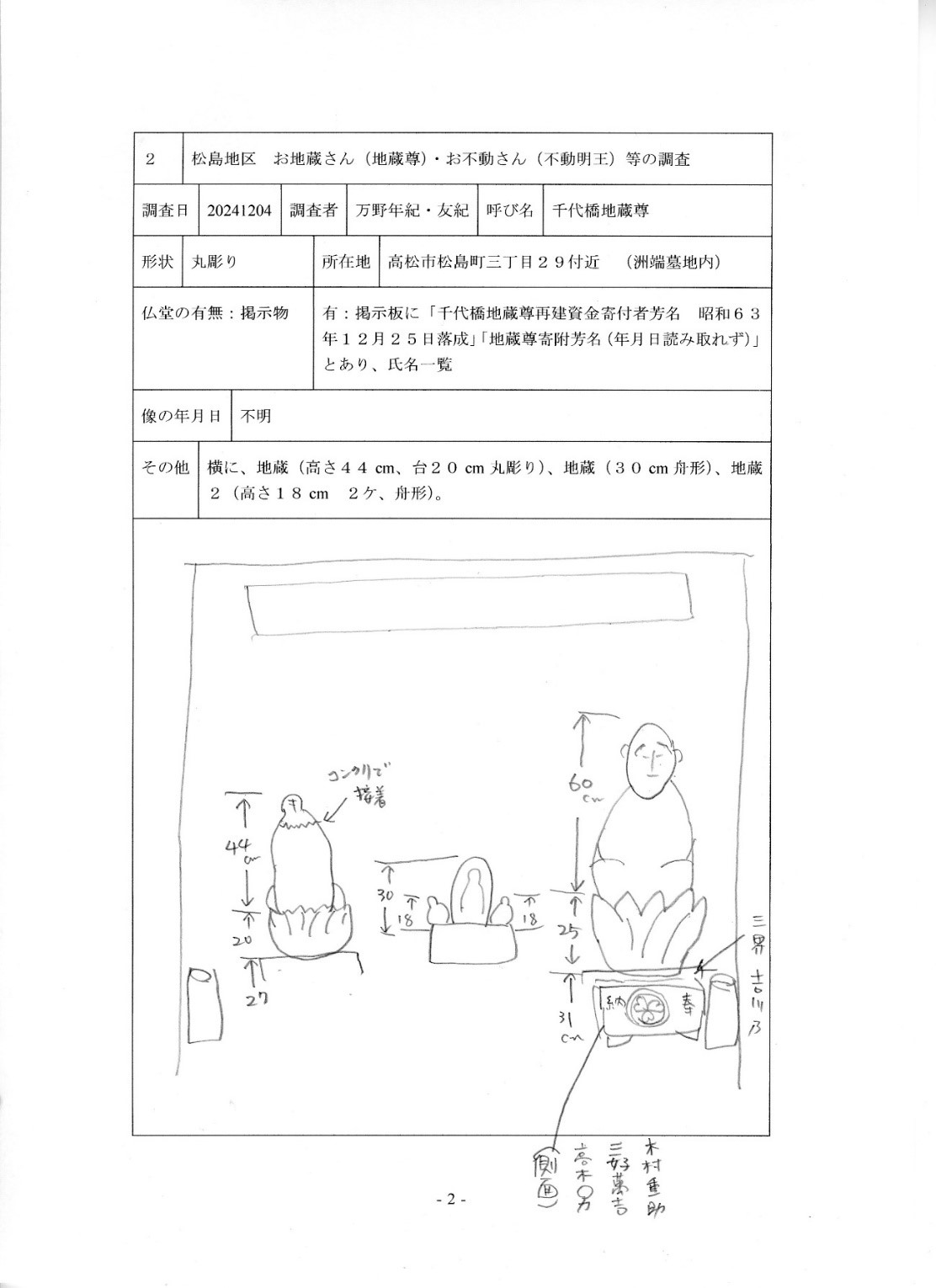

以下に松島地区のお地蔵さんとお不動さんを計測した記録を掲載する。

①いせきの地蔵尊

②千代橋地蔵尊

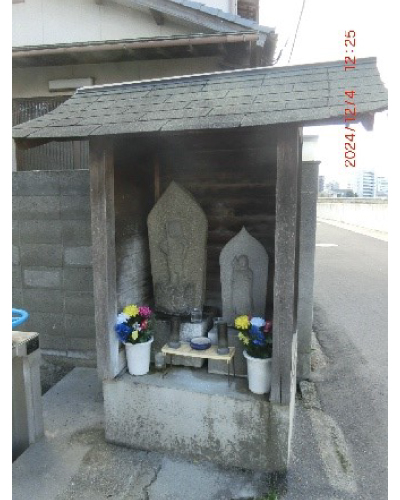

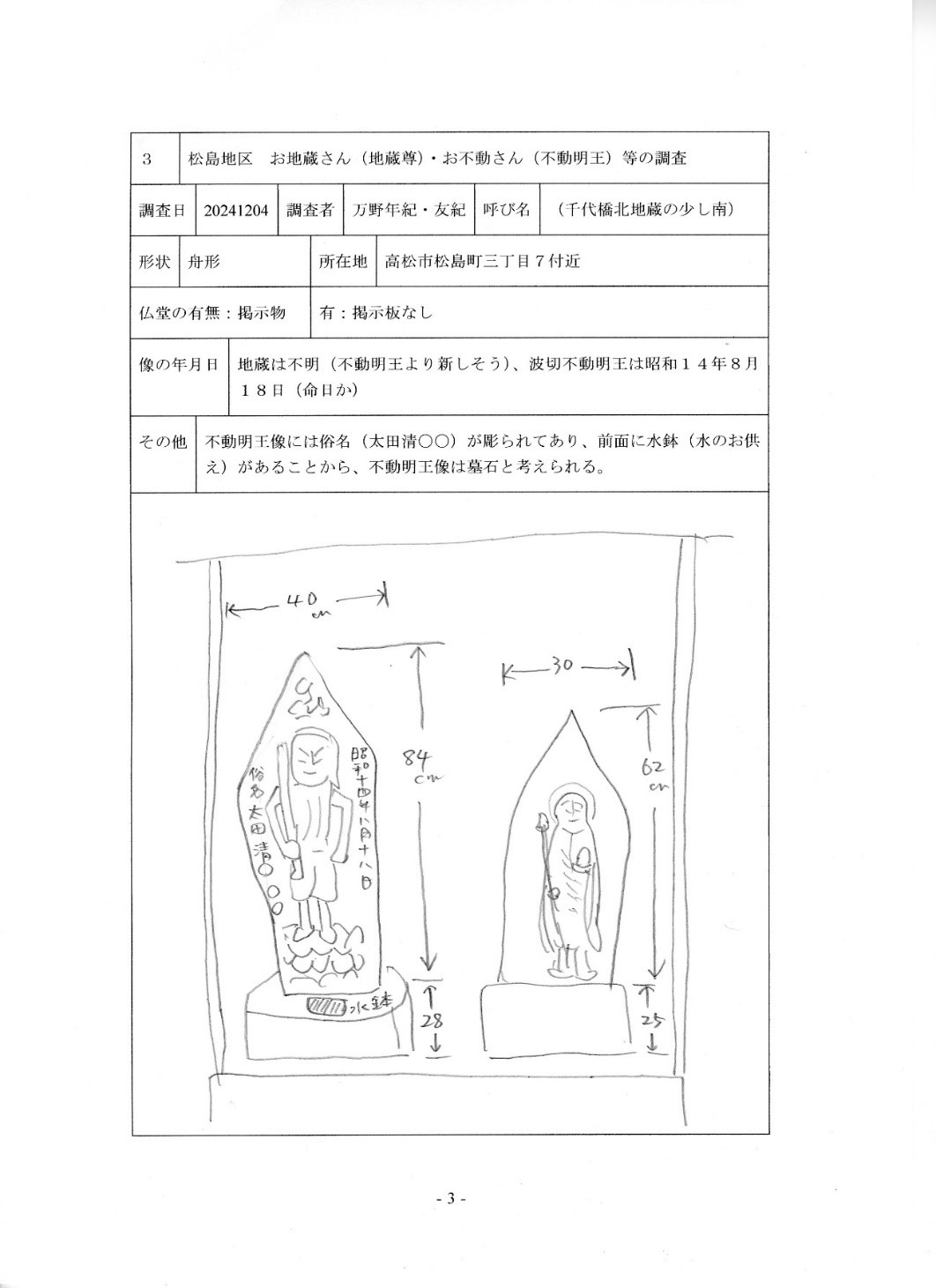

③千代橋北地蔵南の地蔵尊

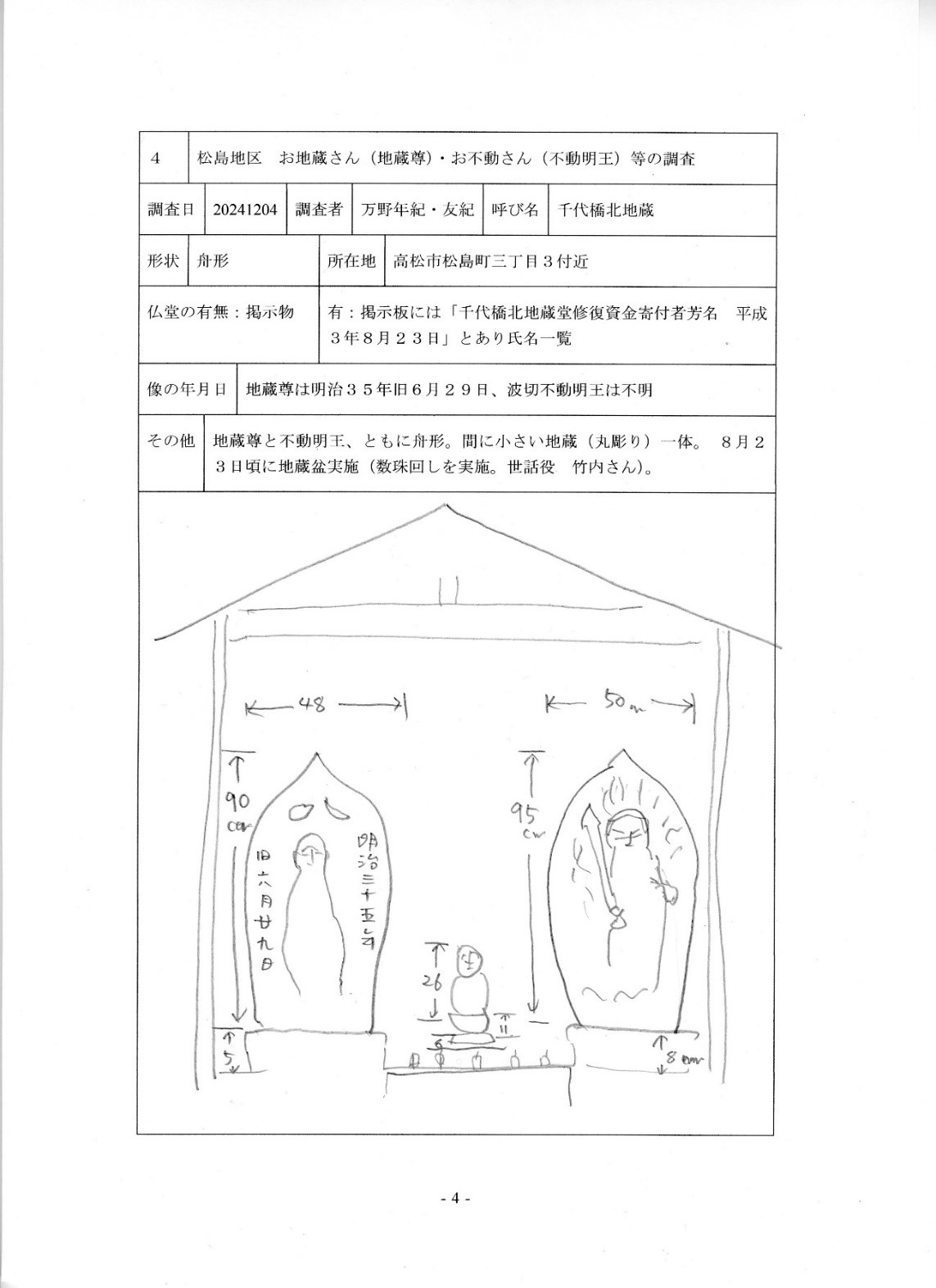

④千代橋北地蔵尊不動明王

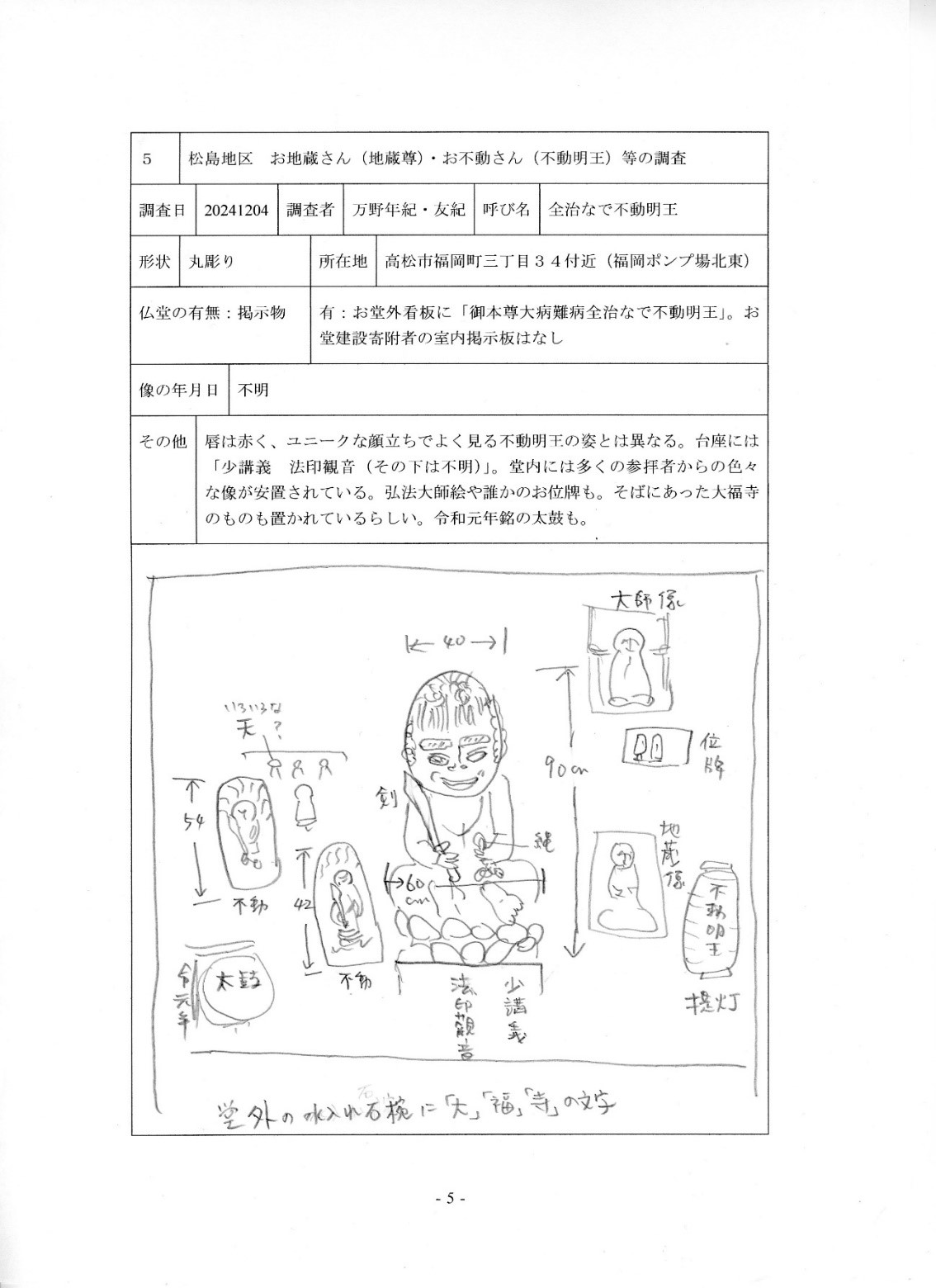

⑤全治なで不動明王

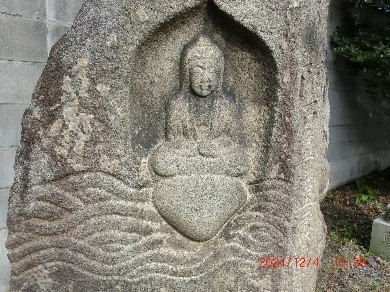

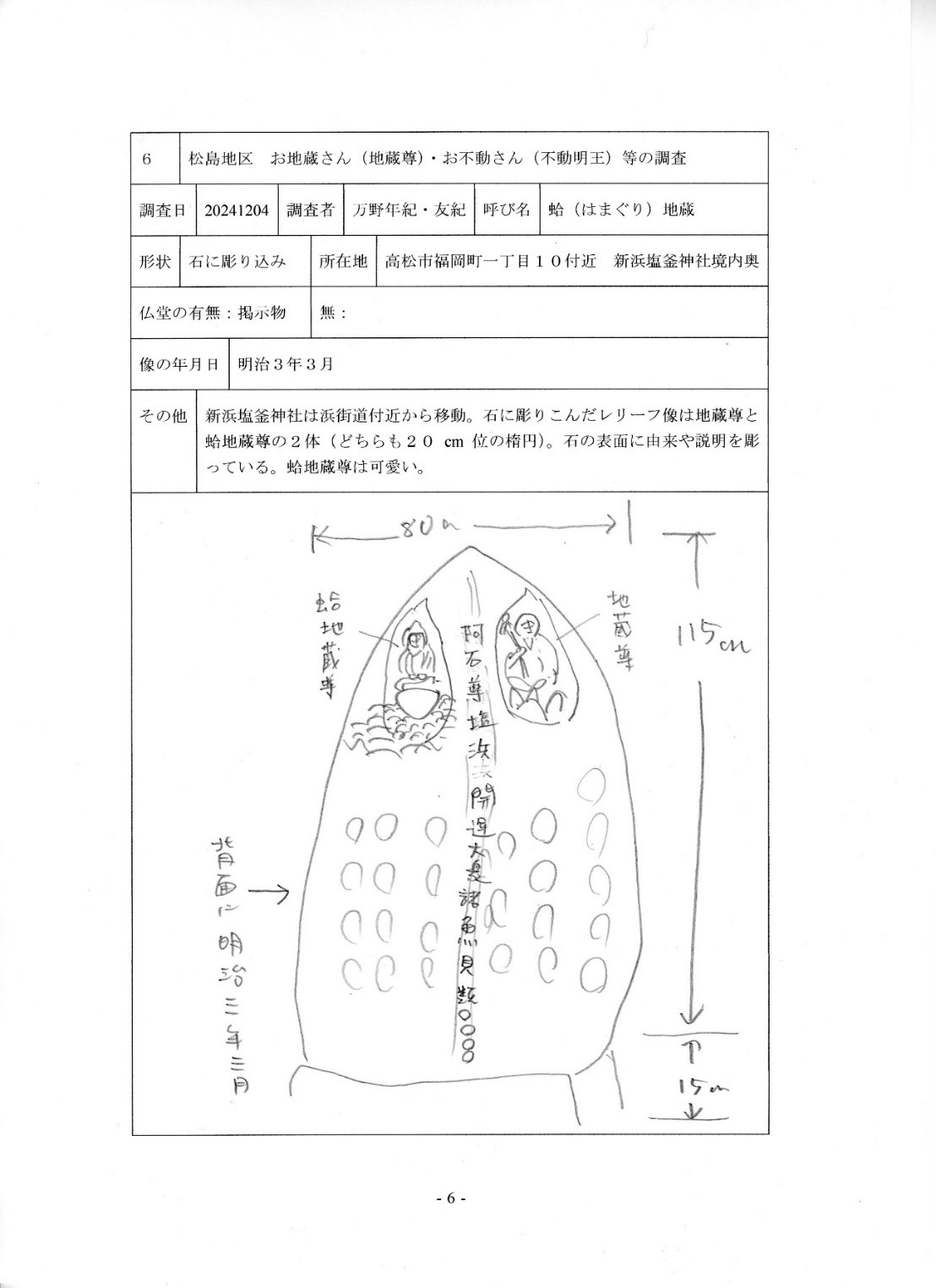

⑥蛤地蔵尊

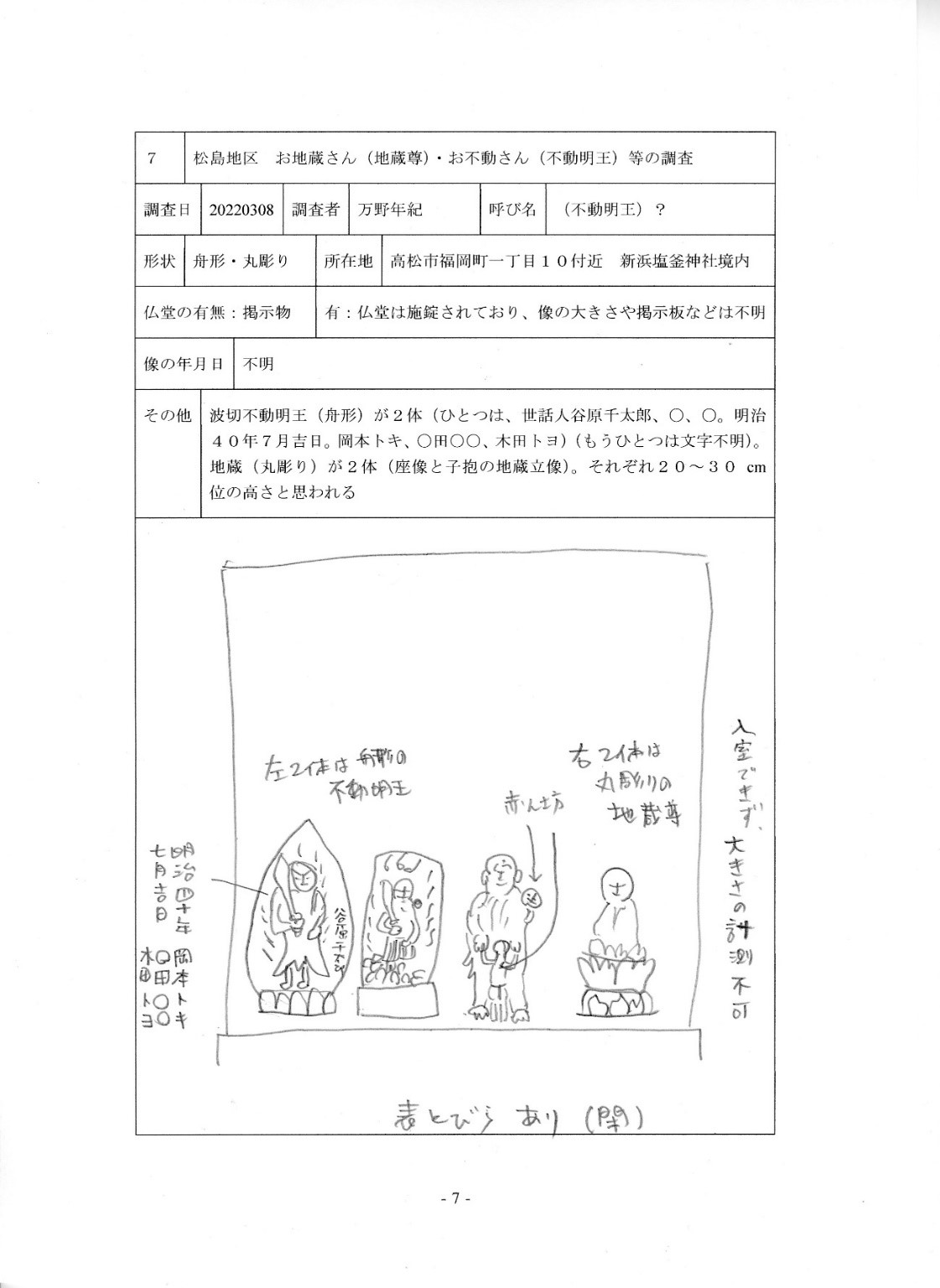

⑦不動明王地蔵尊

⑧延命地蔵菩薩